von Heribert Illig (11.08.2025)

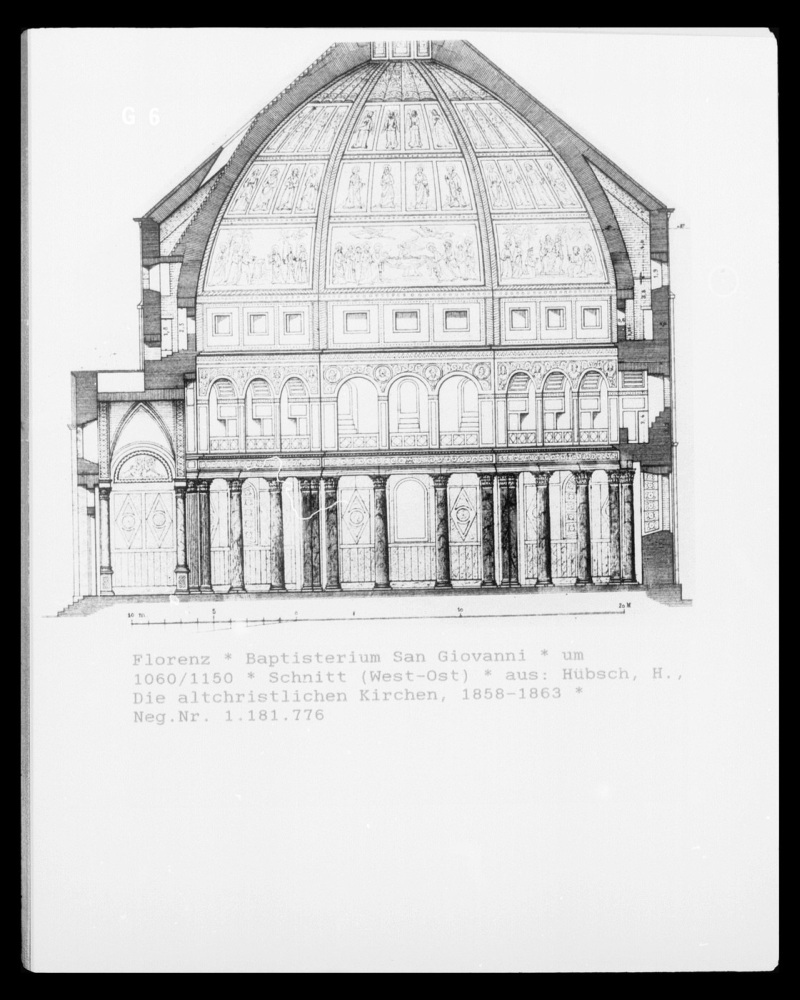

Seltsamerweise ist bei den Diskussionen um die Kuppel der Aachener Pfalzkapelle nie das Baptisterium in Florenz genannt worden (Abb. 1).

Dabei ist es mehr als bekannt: wegen seiner zentralen Lage im Herzen einer Kulturmetropole, seiner stolzen Größe, wegen des riesigen Deckenmosaiks von ca. 1.000 qm und wegen der beiden Bronzetüren von Lorenzo Ghiberti, der ihnen 47 seiner 77 Lebensjahre gewidmet hat und der zugleich mit Brunelleschi Dombaumeister war. Insbesondere seine Paradiestür hin zum Dom gilt als Weltwunder (das Original wird heute im Dommuseum unter Stickstoff aufbewahrt). Auch das Grab von Johannes XXIII. († 1419) ist doppelt beeindruckend: weil es ein Kunstwerk der Renaissance ist, und es sich letztlich um einen Gegenpapst handelte, wie erst Johannes XXIII. im 20. Jh. geklärt hat. Der Johannes XXIII. des 15. Jh. durchlief binnen zweier Tage die Weihe zum Priester und zum Bischof sowie die Krönung zum Papst, ein Amt, das er fünf Jahre lang bekleidete. Die Frage nach seiner (Un-)Rechtmäßigkeit ist beantwortet, doch beim Baptisterium blieb manches im Dunkeln, wie Wikipedia aktuell belegt:

„Die Frage nach den Ursprüngen des Baus ist weitgehend ungeklärt. Bis ins 18. und 19. Jahrhundert hinein glaubte man, das Baptisterium sei ein alter römischer Marstempel aus augusteischer Zeit. Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts fand man bei Ausgrabungen unter dem Boden und um das Baptisterium herum Reste alter römischer Gebäude und Mosaikfußböden aus der Zeit zwischen dem 1. und dem 3. Jahrhundert. Dies belegt, dass die Kirche auf den Fundamenten eines römischen Bauwerks entstanden ist. Bis heute ist jedoch ungeklärt, ob das Baptisterium an der Stelle eines früheren Kirchengebäudes aus den ersten Jahrhunderten des Christentums in Florenz steht. Die erste sichere Quelle stammt von 897, als eine ecclesia (Kirche) erwähnt wird, die Johannes dem Täufer geweiht war und gegenüber dem Bischofspalast stand. Der heutige Bau entstammt frühestens dem 11. Jahrhundert.“

Die ohnehin dubiose Quelle von 897/98 – vom sonst fast unbekannten Kaiser Lambert [Sh. 134] – könnte sich auch auf einen antiken Bau an dieser Stelle bezogen haben. Über das Gewölbe mit einer Spannweite von ca. 25,5 m wird ungern gesprochen. Denn wir haben es mit einem – aus Datierungssicht – echten Unikum zu tun. Wie schreibt Larry Shenfield 2008:

„Entgegen der Hoffnung von Edoardo Galli, die er 1916 in seinen Schlusskapiteln ausdrückte, hatte die moderne Archäologie keinen Erfolg damit, das Baptisterium über jeden Zweifel zu datieren“ [Sh. 338]

Im Gegenteil: Die Datierung dieses Gebäudes schwankt weiterhin „um ein volles Jahrtausend“ [Sh. 306]! Scheinbar also undatierbar, und das mitten in einer der reichsten Kulturgegenden und mitten zwischen spätrömischen Fundamenten, Mosaikböden und Gräbern, die sich zwischen Baptisterium und Dom auf sechs Schichten drängen [Sh. 139]. Und das gilt nicht nur für die Bauarchäologie als solche, sondern auch für die Datierungsversuche mit Ziegeln, Mörteln, Knochen und Zähnen aus Gräbern, Glas, Keramik, Metall, Holz, natürlich C14 und für sonstige Bemühungen. [Sh. 340]. Beim Apsis-Anbau verbinden Eisenkrampen die größeren Steine; Eisenarmierungen werden nirgends erwähnt.

Dabei scheint für den Betrachter alles klar: Wer den Raum betritt, staunt über seine Weite und seine alles überspannende Kuppel von 31m bis 34,50 m Höhe (die Angaben schwanken deutlich, zumal auch die Laterne [Straehle, 274-276] manchmal mitgerechnet wird). Auf jeden Fall erinnert die an den Innenwänden eingestellten Säulen sehr an das Pantheon, ebenso wie der oben offene Oculus, der im 12. Jh. mit der Laterne geschlossen worden ist. Da kann es nicht verwundern, wenn die Florentiner lange davon überzeugt waren, dass es sich um einen römischen Bau, um einen Marstempel der Augustus-Zeit handle, der in der Romanik nur ausgeschmückt und leicht verändert worden ist: die Laterne von 1150, der erweiterte Altarraum ab 1202 und das Kuppelmosaik ab 1225. Giovanni Villani hat den Tempel im 14. Jh. erstmals beschrieben, während die romanische Bauvariante erst in der Mitte des 19. Jh. aufkam. Die langobardische Version (Italiener und Engländer bezeichnen sie treffend als lombardisch) ist unhaltbar.

Der Marstempel sei unter Augustus von römischen Baumeistern errichtet worden, um eines Sieges Roms über Fiesole zu gedenken. Dafür gibt es keine antiken Quellen. Fast dasselbe gilt für die Weihe in romanischer Zeit, für die das Datum 07.11.1059 ‚komponiert‘ wurde, denn niemand weiß, ob von einer Gründungs-, Teil- oder Schlussweihe berichtet wurde [Straehle, 273 f.]. Durchgesetzt hat sich die Ansicht einer Grundsteinweihe, obwohl sie für einen Bischof ungewöhnlich wirkt. Es wäre Gerhard von Burgund gewesen. Sein Nachfolger Ranierius starb 1113 und erhielt im selben Jahr einen Sarkophag im Baptisterium; bald darauf sei 1128 das Taufbecken aus der Kirche Santa Reparata (später entstand an ihrer Stelle der Dom Santa Maria del Fiore) hinüber ins Baptisterium geschafft worden, und auch die beiden Pisaner Porphyrsäulen wurden an der Ostseite – wie die Säulen Jachin und Boas vor dem Jerusalemer Tempel – funktionslos positioniert. Zwei Bischöfe von Florenz sind im Baptisterium begraben: neben Rainer auch Giovanni da Velletri († 1230), als wäre damals das Baptisterium die Bischofskirche gewesen, wie immer wieder kolportiert wird. Als Baubeginn des heutigen Doms wird das Jahr 1296 genannt (für die Schlussweihe 1436).

Die verschiedenen Ausgrabungen ab 1898 hat Shenfield ausführlich bearbeitet und kam zu drei möglichen Versionen [Sh. 60 f., 304 f.].

- Das Baptisterium des vermutlich 4. oder 5. Jh. steht noch heute, ohne dass Archäologen das bestätigen können (es könnte auch nur bis in langobardische Zeiten oder bis ins 9. Jh. bestanden haben, wobei dann die Marmorverkleidung am Neubau viel später abgeschlossen worden wäre). Diese erste Version wird seit langem vertreten, z.B. vor über 50 Jahren von Giuseppe Marchini [1972, 2].

- Der Bau ist im 11. oder 12. Jh. vollständig neu in der Romanik erstellt worden, wie heute die meisten Fachleute favorisieren.

- Im 5. Jh. ist ein kleines Baptisterium auf dem Oktogon-Steinfundament von 9 m Durchmesser errichtet worden, das unter dem heutigen Baptisterium gefunden worden ist. So würden sich alte Berichte von einem Baptisterium erklären. Der heutige Bau ist im 11. Jh. errichtet worden. Diese Version von Franklin Toker hält Shenfield für die zutreffendste.

Shenfield beschäftigt sich ausgiebig mit der Marmorverkleidung des Baptisteriums. Doch hier könnten allenfalls Indizien für einen gleichzeitigen Bau von Mauern und Verkleidung sprechen; ansonsten gibt es in Italien fast beliebig viele Beispiele von römischen und romanischen Bauten, die unverkleidet geblieben sind oder – wie der Florentiner Dom – erst im 19. Jh. ihre Fassade bekamen. Beim Baptisterium selbst sind die acht Ecken erst ab 1293 verkleidet worden [Sh. 330].

Gesichert ist: Dom und Baptisterium stehen auf römischen Gebäuden des 1. bis 3. Jh., womit ein frühchristlicher Bau ohne weiteres möglich wäre. Das bestätigt auch der Grabfund eines Skeletts, das im Tod eine Konstantinische Münze in der Hand hielt – was Ausgräber Galli gleichwohl als Indiz für eine Bauzeit im 8. Jh. halten wollte [Sh. 55].

Zu meinem Glück muss ich nicht die richtige Version benennen, weil sie im Zusammenhang mit der Aachener Kuppel nicht relevant ist. Von Bedeutung ist, ob und wie Kuppeln von den Römern und in der Romanik ohne Beton gebaut werden konnten. Da hilft ein Querschnitt weiter, der auch ohne Zerstörung des Kuppelmosaiks erstellt werden konnte (Abb. 2).

![Abb. 2 Querschnitt durch die östliche Kuppelhälfte [Shenfield, 386, Fig 12 nach Carla Pietramellara (1973)]](http://www.xn--zeitensprnge-llb.de/wp-content/uploads/abb02-645x1024.jpg)

Ihn hat Carla Pietramellara 1973 für die Architekturfakultät von Florenz erstellt. Zunächst verwirrt die Außenansicht, weil die dortigen Fenster und Stockwerke nicht mit dem inneren Aufriss übereinstimmen. Im Querschnitt ergibt sich für die Kuppel: eine regelmäßig gemauerte Basis, darauf gröbere, abgestuft behauene Steine, denen auf fast drei Vierteln der Kuppel dünne, rechtwinklige Tonziegel in dünner Mörtellage folgen, wobei die Ziegel im Verlauf zunehmend radial zum Kuppelmittelpunkt angeordnet werden. Geschützt sind die Ziegel von einer dünnen äußeren Marmorschicht [Sh. 262]. Hinter der ungefähr 1 Fuß starken Kuppelschale ist ausreichend Platz bis zur senkrechten Außenmauer, um Bausteine und Ziegel als Gegengewicht einzubauen, am meisten am Kuppelübergang von Steinen zu den Ziegeln, ein Übergang, der knapp unterhalb des Ansatzes des Zeltdachs erfolgt [Sh. 271]. Außerdem sind nicht nur die jüngeren Kuppeln des Florentiner Doms und des Peterdoms zweischalig, sondern auch diese Kuppel. Auch bei ihr trägt die innere Wand das Gewicht der Kuppel (ein Befund von 1948 [Sh. 112]) und erhielt deshalb ein stärkeres Fundament; sie scheint mutig im Erdgeschoss aus Pfeilern und Säulen gestaltet, weil nicht zu erkennen ist, dass das Gewicht primär auf acht Doppelpfeiler abgleitet wird. Die äußere Wand ist schwächer fundiert, da sie nur die Außenwand des Gebäudes trägt [Sh. 380, Fig. 10]. Zur Klarstellung: Die alten Römer bauten von alters her zweischalige Mauern, bei denen der Zwischenraum von zwei regulär hochgezogenen Mauern mit Schutt, Kiesel, Mörtel etc. gefüllt wurde. Bei den Domkuppeln von Florenz und Rom sind das jedoch zwei separate Mauern, zwischen denen auch Hohlräume für Gänge und Treppen freigehalten sind. Beim Baptisterium gab es einen schmalen Aufstieg, der sich bald außen auf dem Dach fortsetzte.

Wie ist hier die Zweischaligkeit gestaltet? Strebepfeiler und Strebebögen sind in der Baptisteriumswand versteckt (Abb. 3).

![Abb. 3: Die innere Wandkonstruktion [Shenfield, 412 Figure 34Ab]: „Cutaway sectioned, isometric drawing illustrating the integral buttressing at attico level of the walls of the Florentine Baptistery. Achieved by the gradual thickening upwards of the two-layered walls to contain outward and downward thrust from the weight of the cupola. Construction perhaps influenced by the Pantheon in Rome (Horn 1938, 119)“](http://www.xn--zeitensprnge-llb.de/wp-content/uploads/abb03-552x1024.jpg)

Das geht wohl zurück auf die Zweischaligkeit der über 6 m starken Umfassungsmauer des Pantheons. Denn diese enthält quer- und längstgeführte Bogenkonstruktionen, die obendrein das Gewicht auf nur acht Pfeiler lenken, obwohl diese weder außen noch innen zutage treten [Sh. 412, Fig. 34b]. Immerhin kann man heute an der Außenwand des Pantheons große Bogenstellungen in der Wand sehen, die dieser Gewichtsableitung dienen (Abb. 4).

Walther Horn verwies auf die gleiche romanische Bauart bei der Krypta von Reparata (870-895 [?]), bei der Badia di Firenze (967-978), bei Sta. Maria Maggiore, Florenz (ca. 980), Badia di Settimo (988-1011), San Miniato I, II, III (ab 1013), San Pier Scheraggio (1068) und St. Apostoli (1075) [Sh. 268].

„Die Vergleiche zeigen, dass das Steingefüge von all diesen Kirchen visuell vergleichbar ist mit dem inneren Steingefüge von San Giovanni (Horn 1943, 117-118) Auf keinen Fall, so schloss Horn, ist das präzise bearbeite Steingefüge römisch, nicht einmal spät-römisch, weil die Größe und Anordnung der Steinblöcke und die Abstände und Teilung der Steinreihen völlig unterschiedlich und typisch mittelalterlich sind“ [Sh. 269].

Da sich Shenfield nicht vorstellen kann, dass alle diese späteren Komponenten nachträglich in einen Bau des 5. Jh. integriert werden konnten – sie müssen von Baubeginn an vorgesehen und sukzessiv eingefügt werden – ist für ihn das Florentiner Baptisterium zur Gänze romanisch, aus dem 11. Jh. [Sh. 269]. Mit diesem inneren Stützskelett lassen sich jene zahlreichen Bauten erklären, die größenmäßig keineswegs an das Florentiner Baptisterium herankommen und im 11./12. Jh. ebenfalls ohne Beton entstanden sind.

Allerdings gilt dasselbe Erklärungsmodell für die Römerzeit. Auch dort entstanden zahlreiche zweischalige Kuppelbauten ohne Beton. In Rom hat man gelernt, wie man mit dünnen Ziegeln relativ leichte Kuppeln bauen und hinterfangen kann. Shenfield verweist auf zahlreiche Beispiele [Sh. 232-238, 263 f.]: am Diokletiansmausoleum in Split, (mit verstärkenden Rippen) am Tempel der Minerva Medici und am Janus Quadrifrons in Rom, hier auch in den Thermen des Diokletian oder in der Gordians-Villa, in Santa Costanza, Lateranbaptisterium, Santa Stefano Rotondo, fortgeführt in Antiochia, Jerusalem, Vicenza, auch in Köln die Mittelkuppel von St. Gereon (die Seitenkapellen sind noch heute auf ‚byzantinisch‘ gedeckt). Was wir bislang als ‚byzantinisch‘ ansahen – die Deckung mit hohlen Tonröhren oder ineinandergesteckten Amphoren -, begann seinen Entwicklungsweg in Rom mit dünnen Ziegeln mäßiger Größe (1 x 1 Fuß), um dann in Byzanz und vielerorts fortgeführt zu werden.

Doch auch damit ist nichts erklärt für den Bau der Kuppel im Aachener Dom. Denn ihr gewaltiges Gewicht stammt von den behauenen Steinquadern, die so massiv eingesetzt worden sind, dass sich eine Gewölbedicke von bis zu 1,60 m [Illig, 34] ergibt. Derartige Belastungen lassen sich nur mit Eisenarmierungen auffangen [vgl. Illig]; doch für sie gibt es in römischen, byzantinischen, frühmittelalterlichen Bauten keinerlei Hinweise. Insofern kann das Geheimnis der Kuppeln ohne Beton als gelöst erachtet werden, nicht aber ihre Datierung. Sie können, sofern es keine hinreichenden Nachrichten gibt, sowohl in der Spätantike, also nach der Zeitenwende wie in der Romanik des 11./12. Jh. gebaut worden sein, Aachen hingegen wegen seiner enormen Eisenringanker erst ab dem späten 12. Jh.

Literatur

Hübsch, Heinrich (1863): Die altchristlichen Kirchen nach den Baudenkmalen und älteren Beschreibungen und der Einfluß des altchristlichen Baustyls auf den Kirchenbau aller späteren Perioden; Hasper, Karlsruhe

Illig, Heribert (2023): Nachruf für Kaiser Karl. Aachens Pfalz ‧ Eisenarmierung ‧ Chronik der Mittelalterdebatte; Mantis, Gräfelfing

Innocenti, Piero Degl’ (1994) : Le origini del bel San Giovanni. Da tempio di Marte a Battistero di Firenze; CUSL, Firenze

Marchini, Giuseppe (1972): Baptisterium, Dom und Dom-Museum in Florenz; Becocci, Firenze

Pietramellara, Carla (1973) : Il Battistero di S. Giovanni, relievo e studio critico; Facoltà di Architettura di Firenze

Sh. = Shenfield, Larry (2008) : How Much of the Florence Baptistery is a Surviving Roman Building ? A re-evaluation of the archaeological, architectural and artistic evidence; BAR (British Archaeological reports) International Series 1825 ; Oxford (England)

Straehle, Gerhard (2001) : Die Marstempelthese. Dante, Villani, Boccaccio, Vasari, Borghini. Die Geschichte vom Ursprung der Florentiner Taufkirche in der Literatur des 13. bis 20. Jahrhunderts; Gerhard Straehle, München [Das Buch fällt aus dem Rahmen, weil offenbar der Autor und Verleger auf sehr vielen Seiten Korrekturen so eingeklebt hat, dass sie im Schriftbild und auf vorgegebenem Raum ‚passen‘, etwa auf S. 194 gleich drei Passagen. Lösten sich derartige Überklebungen, würde das Original palimpsestartig verändert und die ISB-Nummer hinfällig.]

Drucke diesen Beitrag

Drucke diesen Beitrag